心筋梗塞とは? 心筋の血流不足で心筋が壊死する病気

心筋梗塞は、心臓の筋肉(心筋)に血液が届かなくなり、心筋細胞が死んでしまう病気です。

心筋梗塞は、心臓の筋肉(心筋)に血液が届かなくなり、心筋細胞が死んでしまう病気です。

心筋はポンプのように収縮と拡張を繰り返すことで、全身に血液を送り出す重要な役割を担っています。この心筋が正常に働くためには、酸素や栄養の供給が不可欠です。

心臓の表面には冠動脈という血管が広がっており、この血管を通して心筋に酸素や栄養が届けられています。

しかし、生活習慣病や喫煙、肥満などの影響で冠動脈の弾力が失われると、血管の内側にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)がたまり、プラークと呼ばれるコブ状のものができます(動脈硬化)。

プラークによって冠動脈が狭くなると血流が悪くなり、さらにプラークが破裂して血栓(血のかたまり)ができると、冠動脈が完全に詰まってしまいます。

冠動脈が閉塞して20分以上血流が途絶えると、心筋細胞は壊死を始めます。この状態が心筋梗塞です。

壊死の範囲が広いと、心臓のポンプ機能が大きく低下し、重症心不全や命に関わる不整脈を引き起こす可能性があります。

また、壊死部分に亀裂が入ることで心筋が裂ける「心臓破裂」が起こることもあり、瞬時に命を落とす危険があります。

心筋梗塞の前兆チェック

- 胸の痛み、圧迫感、締めつけ感

- 腕や肩、歯、あごの痛み

- 吐き気や胸やけ

- 冷や汗

- 息切れや疲労感

胸の中央や背中側に、突然「激しい痛み、締めつけられるような痛み」を感じることが多く、ズキズキ・チクチクという痛みとは違い、息が詰まるような感覚・圧迫される感覚・焼けつくような感覚と表現されることがあります。胸以外の腕や肩、歯、あごなどに痛みが出ることもあります。さらに、原因不明の吐き気や冷や汗、息切れが出ることもあります。

これらの症状が数分~10分(長くても20分程度)続く場合は、心筋梗塞の前兆の可能性があります。

安静にしても痛みが消えない、痛みの頻度や持続時間が徐々に増している場合は、特に危険です。

今までにない症状を感じたら、迷わず循環器内科のある病院を受診しましょう。

※チクチクした痛みや、体の動作(体を捻ったりした時)・咳・深呼吸で感じる痛みは、心筋梗塞の前兆である可能性は低いとされています。

心筋梗塞が起きたときの症状

発症すると、胸の激しい痛みや息苦しさ、冷や汗や吐き気が20分以上~数時間続くことが多いです。

胸の痛み以外に、肩や首、あご、背中、腕などにも痛みがでることがあります。

症状の強さが重症度と一致するとは限りません。

高齢者や糖尿病の方は痛みを感じにくく、発症に気づかないこともあります(無痛性心筋虚血に注意)。

心筋梗塞は発症から治療(カテーテル治療が中心)までの時間が非常に重要です。疑わしい症状があれば、すぐに循環器内科を受診してください。

発症しやすい時間帯と無症候性心筋虚血

心筋梗塞は早朝に起きやすく、特に冬場に多いことが知られています。

心筋梗塞は早朝に起きやすく、特に冬場に多いことが知られています。

朝の血圧上昇や、暖かい室内と寒い外の温度差が心臓に負担をかけることが原因と考えられています。

また、ストレスによる過度な血圧上昇も原因となります。

心筋梗塞や狭心症は、胸の痛みなどがなく発症する「無症候性心筋虚血」として現れることがあります。

特に高齢者や糖尿病の方に多く見られます。

高齢者は疲労感や食欲低下など全体の体調不良として現れ、糖尿病の方はわずかな息苦しさ程度しか自覚できないことがあります(普段できている家事・階段昇降・坂道で息切れがするようになったなど)。

典型的な胸痛がないため、心筋梗塞に気づきにくく、心不全に進行するリスクが高まります。

日頃から体調の変化に注意し、定期的に健康診断や人間ドックで心電図などの検査を受けることが大切です。

心筋梗塞の検査と診断

心筋梗塞は、心臓の血流が急に止まることで心筋細胞が壊死する緊急疾患です。そのため、診断には迅速な検査が欠かせません。主に行われる検査には、心電図、血液検査、心臓超音波検査、心臓カテーテル検査があります。

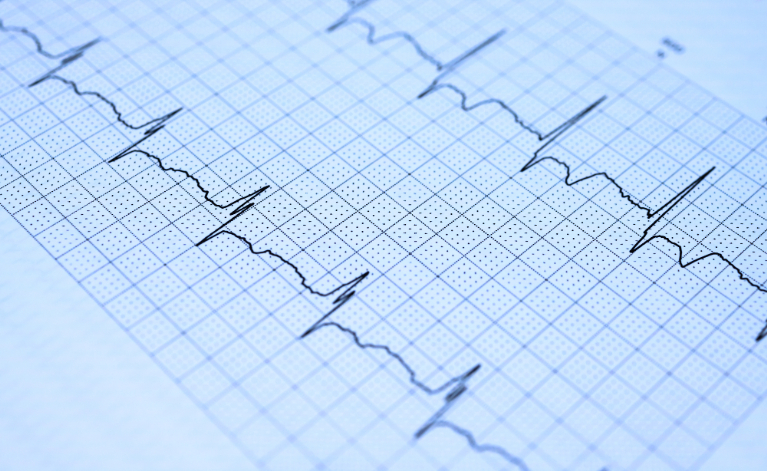

1. 心電図検査

体の表面に電極を装着して心臓の電気活動を記録する検査です。心筋梗塞では特徴的な波形変化が現れ、血流が途絶えている心臓の部位もある程度推測することができます。

体の表面に電極を装着して心臓の電気活動を記録する検査です。心筋梗塞では特徴的な波形変化が現れ、血流が途絶えている心臓の部位もある程度推測することができます。2. 血液検査

心筋にダメージがあると上昇する特定の酵素を測定することで、心筋梗塞の診断のサポートができます。その他に、肝臓や腎臓などの他臓器の機能評価も重要となります。

心筋にダメージがあると上昇する特定の酵素を測定することで、心筋梗塞の診断のサポートができます。その他に、肝臓や腎臓などの他臓器の機能評価も重要となります。3. 心臓超音波検査

心臓の動きをリアルタイムで観察することで、心筋梗塞部位を予測できます。

心臓の動きをリアルタイムで観察することで、心筋梗塞部位を予測できます。さらに、心筋梗塞に伴う弁膜症や心破裂などの合併症の有無も確認することが可能です。

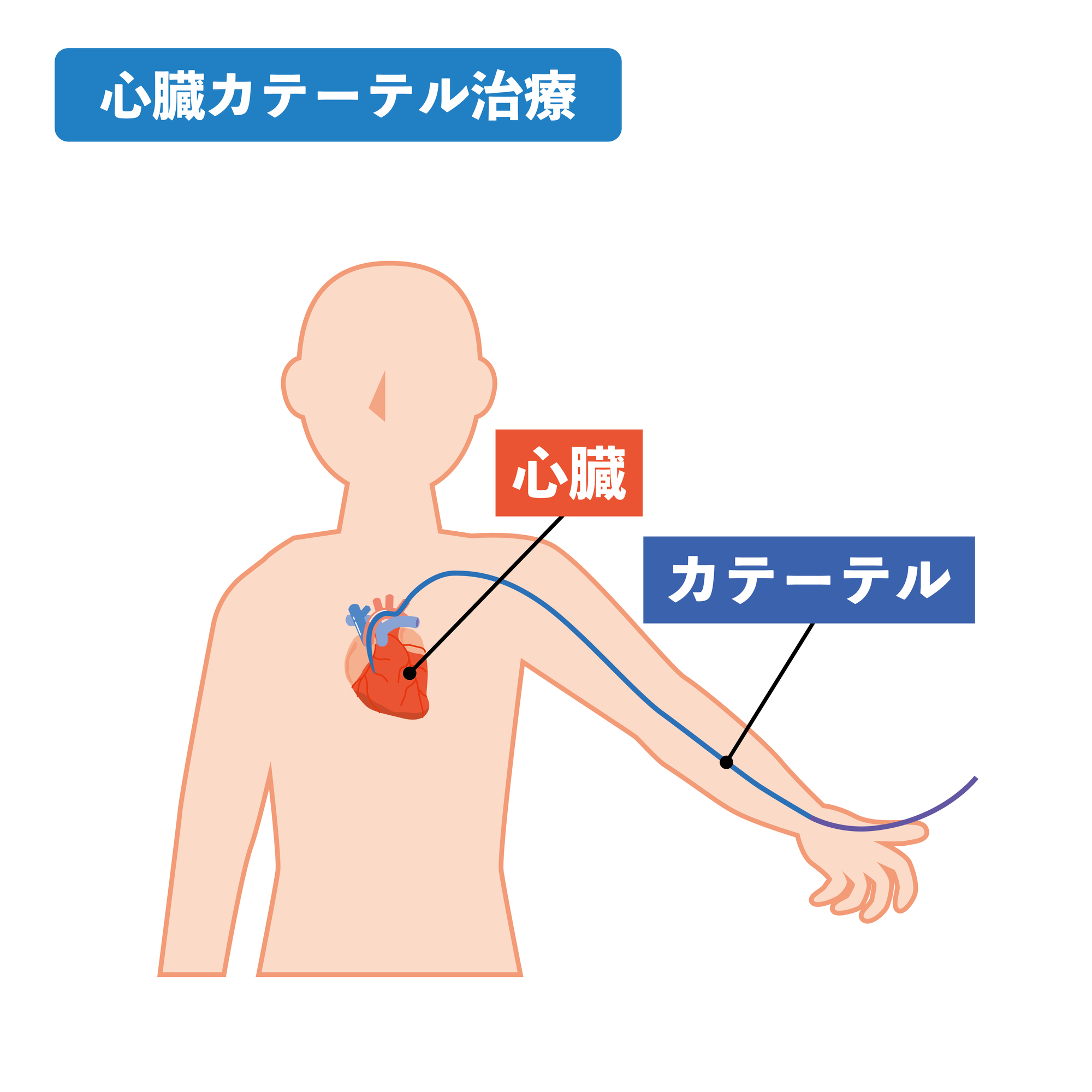

4. 心臓カテーテル検査

手首や足の付け根の血管から細い管(カテーテル)を心臓まで到達させ、冠動脈の状態を調べる検査です。

手首や足の付け根の血管から細い管(カテーテル)を心臓まで到達させ、冠動脈の状態を調べる検査です。心筋梗塞部位が診断できれば、カテーテルを用いた治療を行います。

心筋梗塞の治療

心筋梗塞の治療は大きく分けて、

- 再灌流療法・血行再建術(カテーテル治療、冠動脈バイパス術)

- 冠動脈の再閉塞を防ぐ治療

- 収縮力が低下した心臓を保護する治療

- 心臓リハビリテーション

があります。

個々の病状や治療歴に応じて方針は異なりますが、ここでは一般的な治療内容を解説します。

再灌流療法・血行再建術

カテーテル治療(PCI)

カテーテルを用いて閉塞部位を再開通させる治療です。ほとんどの場合、緊急で治療を行います。

血管内をイメージング装置で観察し、適切なサイズのバルーンやステントを用いて治療を行います。

冠動脈の再閉塞を防ぐ治療

抗血小板薬

血液をさらさらにして血栓を予防する薬(バイアスピリン、クロピドグレル、プラスグレルなど)。

カテーテル治療後の時期に応じて1剤または2剤を使用します。

すでに心房細動などの不整脈で抗凝固薬を使用している場合は、抗凝固療法が優先されます。

コレステロール管理薬

冠動脈の動脈硬化進行を抑えるためLDLコレステロールを管理(スタチン、エゼチミブ、PCSK9阻害薬など)。

副作用や効果不足の場合は医師が調整します。

その他

糖尿病や高血圧などの併存疾患がある場合は、これらの治療も再発予防に重要です。

収縮力が低下した心臓を保護する治療

心臓保護薬

ACE阻害薬 / ARB、ARNI、β遮断薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)、SGLT2阻害薬など。

心臓を保護し、心不全の進行を抑えます。カリウムなどの電解質値に注意が必要で、定期的な採血が推奨されます。

利尿薬

うっ血(肺うっ血、体や足のむくみ)がある時に使用します。

症状改善には有効ですが、根本治療にはならず、心臓保護薬との併用が必要です。

④ 心臓リハビリテーション(心リハ)

心臓リハビリテーションは、生活の質と長期予後の改善を目的に行う治療です。

心臓リハビリテーションは、生活の質と長期予後の改善を目的に行う治療です。

動脈硬化や心筋梗塞後の心不全の進行を抑制し、再発・死亡を減少させて、快適で活動的な生活を目指す、多職種チームで行うプログラムになります。

入院中の急性期だけではなく、退院後の回復期・維持期にも有効なことがわかっており、長期に継続することが重要です。

心筋梗塞と予後について

心筋梗塞の予後は、発症から再灌流までの時間、その後の適切な治療の有無によって大きく変わります。

発症から再灌流までの時間を短縮することにより、心筋損傷を最小限に抑えることができるため、救命率や予後(院内死亡率や心不全死など)を改善することができます。

また、適切な薬物療法により、低下した心機能の改善や、致死的不整脈・将来的な心不全発症を抑制することが期待できます。

その他、心筋梗塞後は心臓リハビリテーションが非常に重要で、急性期〜回復期〜維持期まで継続することにより、生活の質や長期予後の改善(再発や死亡の減少)が得られます。